私はいわゆる『大企業』と呼ばれる企業を経て、現在は中小企業のメーカーで働いています。

企業規模に限らず、商社系メーカー、一族経営、ベンチャー、創業100年以上の歴史あるメーカーなど、企業によって『色』は様々です。

どんなに『似ている』会社だとしても、転職すれば必ず何かしらのギャップを感じますよ。

自分が感じていた『当たり前』が、他の会社では非常識だったことに気づくのです。

これにはメリット・デメリットがあります。

自分の経験を、うまく今の会社に融合させてポジティブな効果を起こし、実績を積み上げていければ理想的です。

しかし、『前の会社では〜』を口癖のように発し、文句ばかり言っているようでは反感を生むだけですし、評価も上がりません。

環境が変わって全く実績を出せなくなった人に限ってこういうことを言いますね。

周囲のおかげで挙げていた成果を、自分の能力と勘違いしていたパターンです。いずれにしてもこういう人間は長続きしません。

そこで今回は、私の実体験を元に『大企業出身者が中小企業に転職してきて評価された仕事、行動』を振り返っていきたいと思います。

大企業、中小企業それぞれの特徴やメリット・デメリットなど、就職・転職を考えている人は是非参考にして下さい。

Contents

業務の効率化

私は大企業では役職無しの平社員でしたが、転職に伴い、一気に数十人の部下を持つことになりました。

規模の大きい企業から、より良いポストを条件に規模の小さい企業に移るキャリアは珍しくありません。

さて、中小企業に転職してマネジメントにも携わることになり、最初に感じた課題が『会社全体の効率化』です。

具体的に解説していきましょう。

マニュアル化の徹底

転職して最初に感じたのが社内資料が全く整っていないということです。

私はメーカー勤務なので、製造業寄りの考えになってしまいますが、

- 商品の基本設計(ターゲット、開発背景、原材料)

- 詳細な製造マニュアル

- 現場スタッフの教育資料

こういった資料を一から作り直し、WEB上で誰でも活用できるようにしました。

特に心がけたのが、製造に関する全てのノウハウ(研究から開発、製造、販売まで)を現場スタッフの教育にそのまま活用できるレベルの資料に落とし込むことです。

中小企業では、職務が縦割りになっていない場合が多く、個人が研究〜現場導入まで担当することもあります。

大企業のように大所帯ではないため、大勢と共同して仕事を進める機会が少ないのです。

そのため『自分さえ分かれば良い』状態になってしまい、ノウハウが細かくマニュアル化されていなかったのです。

この状態だと、作業に携わるスタッフの作業効率を落としてしまい、ミスが増える、労働時間が増えるなど、業務の質が低下してしまいます。

- 社内から『職人気質を排除』し、可能な限りノウハウとして資料化する。

- 資料作りの際は、業務を細分化し、全てのスタッフが理解できるレベルまで噛み砕いて作成する。

最初に取り組んだ業務はこの2点です。

作業環境の整備(4S)

『4S』という言葉はご存知でしょうか。

製造業やサービス業でよく用いられる言葉で『整理・整頓・清潔・清掃』の頭文字を取ったものです。

地味なイメージですが、『効率化』のためには非常に重要な考えです。

特にスタッフの労働時間短縮を目指す場合は…

前項で書いたように、社内の書類整備が進んでいない点を見ると、書類以外のツールや道具も整理されていないことも容易に想像できます。

簡単に言うと、事務所や工場、研究所の道具、備品の場所を整理整頓し、保管場所を全てシール等で明示しました。

加えて、工場の配管や製造機器の配置も見直しました。

入社してしばらくは研修期間として自分の担当業務を持たず、会社全体を回らせて頂いたのですが、そこで意識していたのが、スタッフの『動線』です。

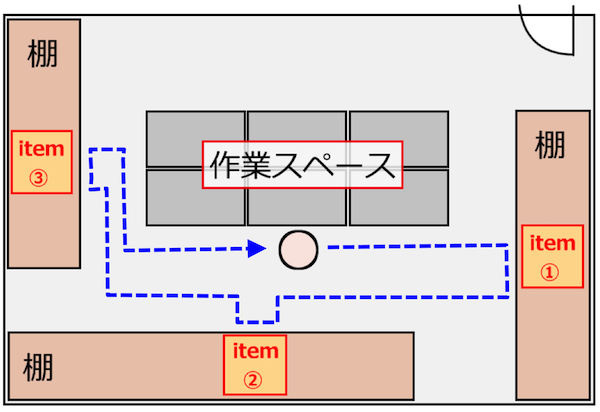

例えば、作業1つとっても、下図のような動き方をしている人が多いとします。

業務に必要なツールが作業環境全体に散らばっており、無駄な動きが多くなってしまいます。

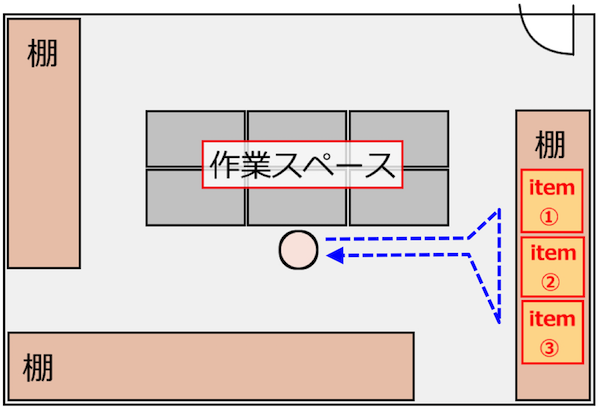

作業用の備品を整理整頓&明示(重要!)する際に、以下のような動きになるよう、関連アイテムをまとめました。

部品なら部品、筆記用具なら筆記用具と、種類別にまとめるのも良いですが、まとまりを崩さないようにしつつ、作業動線が一番短くなるような配置で整頓しました。

この『作業動線』という考え方を、工場の生産ライン全体まで浸透させます。

事務所の整理だけで終わったわけではありません。笑

中小企業では、巨額の投資で一気に工場を拡大する事は難しいです。

私が入社した会社も、生産量を少しずつ増産していったため、工場内の配置に余裕が無く、無駄な動きが多かったのです。

- 『動線』という考え方を研究所から工場まで徹底し、作業の効率化を図る。

- 『備品探し』などの無駄な時間やストレスを極力排除できるよう、4Sを徹底する。

地味ですが、非常に効果的でした。

なにより、スタッフからの評価が上がりましたね。笑

人材育成

社員教育という名の自己アピール

私は入社した直後からしばらく、製造スタッフのマネジメントにも携わっていました。

前章の施策で作業時間を短縮できたので、余った時間を使って社員教育を行いました。

製造現場では、とりあえず日々のルーティンを回すだけになりがちですが、安全衛生や商品設計が理解できていないと、突発的なトラブルに対応できません。

作成した教育資料を、現場まで落とし込みます。

実際にプレゼンして知識を共有したのですが、プレゼン資料作成の際に『自己紹介』も所々散りばめてみました。

私は転職者なので『何者なのか』『何ができるのか』誰も知りません。

社員に与える情報に関連付けて、

- 私はコレが出来ます。

- 私はココが詳しいです

- 私がわからない所はアレです。

といった自己アピールも忘れませんでした。笑

いきなり多くの部下をマネジメントすることになりましたが、まとめあげるのは大変です…。

第一印象である程度『できる人間』を印象付けつつ、弱い点ははっきりと伝えることで、コミュニケーションを円滑にしていきました。

中小企業では『自社メンテナンス』が必須

大企業では、機器のメンテナンスや基礎的な実験、リサーチなどを外注することも多いです。

しかし中小企業にはそんな資金はありません。

『自分でできることは自分でする』

そうせざるを得ないシーンも多いのです。

例えば、製造機器のメンテナンスや、制御プログラムの書き換えなども、自社でやらなければなりません。

そのため、工場スタッフのスキルは目を見張るものがあります。

しかし、規模が小さい企業にありがちなのですが、教育制度が整っておらず、こういったスキルが若手に継承されていませんでした。

作業全体の効率化を図った後は、こういったスキルを若手まで共有するよう徹底し、スタッフ全体の能力を底上げしました。

- 資金力がない分、大企業では委託するような作業も個人で出来るように教育する。

- 若手の教育を徹底し、スキルとして昇華させる。

中小企業では、大企業と比べて、個々の業務範囲は広くなります。

それを”武器”にできるようなキャリアが理想的ですね。

職務領域の拡大

結局、こうした業務を通じてわかったのが、中小企業では『スペシャリスト』は厳しいということです。

専門性に優れた人間を否定しているわけではありません。

しかし、狭い範囲業務しか出来ない人間は、中小企業では『使いづらい』のも事実です。

視点を変えれば、中小企業の人間が、転職市場でアピールできる点も『仕事の幅』なのです。

単純に仕事のコストインパクトでは大企業で働く人に勝ち目はありません。

大企業では小さな仕事でも数千万のコストメリットを出せますが、中小企業では抜本的な改革が必要です。

中小企業の人間が、仕事の成果(=金)を羅列しただけの職務経歴書は、非常に弱いのが現実です。

金で勝てない分を仕事の質と幅で補うことが重要です。

これまでのキャリアでは、製造から研究、開発まで携わったものの、圧倒的な強みが無いことがコンプレックスでした。

しかし、それが中小企業では武器として評価されるのです。

自分に合う職場はどこかにあるものですよ。

中小企業で『通用しなかったこと』

大企業の”知名度”と”スケールメリット”は非常に大きなメリットです。

中小企業では『名前で売る』ような営業活動はできませんし、まずはニッチを狙って確実にシェアを拡げていきます。大手が狙わないゾーンで1位を取る事が目標です。

そしてスケールメリット!

例えば、大手の生産量だと対応できるような物流、原料委託も、

『この量だと採算が合わないから引き受けられない』

と断られることも多いです。

そもそも最大手は自社で物流ラインを持っている場合が多いですが…。

中小企業は、小規模専用のOEMメーカーとの取引など、自社の生産規模に合ったサービスを検討しないといけません。

逆に大手や財閥系企業にありがちな”しがらみ”も無いので、小回りの効いた取引、営業が可能とも言えますね。

おわりに

企業規模という指標から働き方を比較してみました。

必要とされているスキル、考え方、人材は、企業ごとに全く違います。

私はマネジメント業務や事業の立上げ、拡大に携わっていますが、前の会社に残ったままでは、今の年齢でこういう仕事をする機会はありません。

扱う金の規模が大きく、市場に影響を与えている感覚は大企業の方が強いかもしれませんが。

どんな価値観を好むかで『自分に合った職場』は変わってきます。

私は今の職場に満足していますよ。

マネジメントの楽しさに目覚めたのも今の会社に転職してからですね。

…専門業務にどっぷり浸かってた時が恋しくなることはありますが…苦笑

フォローする